上海绒绣以“中西兼容、典雅大气、色彩丰富、立体感强”著称,被誉为“上海油画”。当你走近作品,仿佛能听见山水的风声、看见石窟的阴影、感受到历史的呼吸。

▲绒绣挂件

在日益虚拟化、影像化的当下,绒绣用它可触可感的质地,把我们重新拉回真实。

每根绣线由多股羊毛细丝捻合而成,每幅作品由上千色线构筑。即便是最朴素的色块,也因“复线中的复线”结构而拥有细腻的层次和呼吸感。

一件大型作品往往耗费上万个工时,针脚里凝结的,是千万个专注的瞬间。这样的“慢”,正是上海精神里精益求精的最好写照。

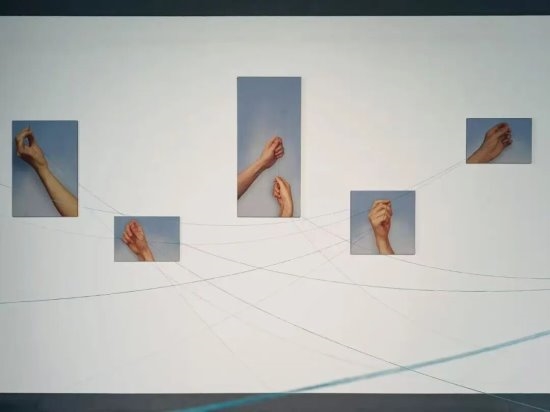

▲展览现场

//守艺与传承

让绒绣活下去

绒绣并非一帆风顺地走到今天。20年前,这门技艺曾一度面临后继乏人的困境,技师老去、绣室冷清。

就在那时,刘水华——一位深耕工艺美术数十年的收藏者——选择挺身而出。

▲刘水华生活照

她卖掉房产、倾尽积蓄,用个人力量启动了“绒绣再现中国世界遗产”项目,联合17位顶级绣娘,夜以继日绣了整整五年,才有今天这38幅作品。作为兼具艺术匠心与管理智慧的绒绣大家,她始终致力于将传统工艺之美化作上海的当代风华。

这38幅作品从上海世博会走向世界,成为中外文化交流的桥梁,也让更多人重新认识了绒绣。

▲展览现场

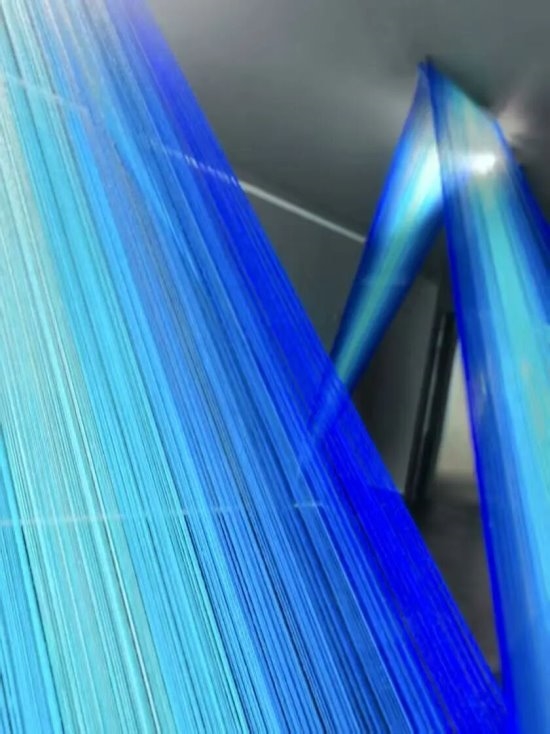

本次展览中的这件蓝色装置作品以线为核心媒介,将 “多姿多彩” 的特质演绎得淋漓尽致。无数束纯净的蓝色线条,如同瀑布般轻盈垂落,又似云朵般柔软舒展。不同深浅的蓝在空间中相互碰撞与叠加,不再以色彩的丰富取胜,而以层次与明暗的变化展现绒线材质的张力。

装置的形态将单一色调化为流动的、可感知的氛围——观众仿佛步入一片蔚蓝的梦境,直观感受绒线在静谧中流动、在宁静中苏醒的生命力。

//师生接力

让火种延续

传承的路并不止于守护。绒绣技艺因工序繁复、学习周期长,面临传承困难。

为破解这一难题,上海工艺美术职业学院自2010年起探索“大师技艺 + 高校学术”的融合模式。2013年,许凤英大师领衔的绒绣工作室成立,将传统针法与学术资源、人才培养结合起来:既保留“劈丝”“掺针”等技艺精髓,又鼓励结合当代审美创新。在这一机制下,绒绣不仅在课堂与创作中延续了传统根脉,更展现了时代气息。

本次展览特别呈现“师生同展”,既有学生的青春尝试,也有大师与教师的深厚功底,形成跨代际的技艺对话。观众得以看到绒绣从传统走向当代的脉络,感受到它作为“活艺术”的生命力。

//互动与公教

沉浸式触摸绒绣的温度

为推动非遗活态传承并提升公众文化获得感,本展特别设置“观展互动”与“公共教育”两大板块,力求让观众不再只是“观看”,而能亲手体验绒绣的工艺与匠心。

走进展厅,做一次“绒绣创作者”

展厅被设计成一座放大的 “绣架”,营造沉浸式绒绣文化氛围;若想亲手体验绒绣创作,10 月 5 日将推出专属绒绣公教活动:由专业老师讲解绒绣知识与技艺,带领参与者深度感受绒绣魅力,更能亲手动手创作,绣出一幅属于自己的绒绣作品。

关键词TAG: |